© Sebastian Rost

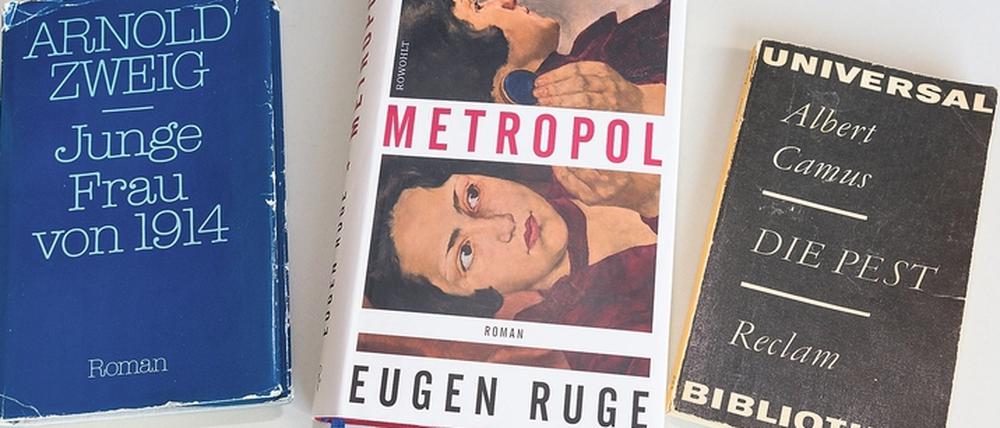

Lesetipps der Redaktion: Hamstern, hoffen, desinfizieren

Das sind die Entdeckung zur Coronakrise aus dem Bücherregal: Der Mensch ist krisenerprobt. Das tröstet – und lässt manchmal verzweifeln. Drei persönliche Lesetipps.

„Die Pest“ von Albert Camus

spielt in den 1940er Jahren in einer modernen, französisch verwalteten Stadt in Nordfrankreich mit modernen Menschen, Eisenbahn, Telefon, Zeitungen, Krankenhaus und Polizei. Ausgerechnet im erwachenden Frühling bricht hier die Pest aus. Ein knappes Jahr, bis die Stadt als pest-frei gilt, sind die Menschen hinter dicken Stadtmauern eingesperrt.

Das Buch ist als spannende Chronik aufgebaut, die anhand der Schicksale einiger Bewohner und aus der Perspektive eines Arztes die Epidemie schildert. Der Ausbruch wird zunächst ignoriert, die ersten Zahlen von Toten als Rechenfehler interpretiert. Die Presse übertreibt oder verharmlost, und sowieso kommt alles aus China. Viel zu spät tagt die Gesundheitskommission. Der Arzt warnt: „Wenn wir die Krankheit nicht aufhalten, laufen wir bei der Geschwindigkeit, mit der sie um sich greift, Gefahr, dass sie die halbe Stadt getötet hat, bevor zwei Monate um sind.“

Man leidet mit, wenn im Sommer niemand an den Strand darf

Durch Camus‘ moderne Sprache kriecht das unangenehm nahe und berührt. Man leidet mit, wenn Paare auf lange Zeit getrennt sind. Wenn der Sommer kommt und niemand an den Strand darf. Wenn jemand stirbt. In den Gesprächen geht es wie heute um Quarantäne, Desinfektionsmittel und ein Impfserum, das existiert, aber nicht vorrätig ist. Und immer wieder die Ungeduld, das Philosophieren, das Verhandeln: Wie lange noch?

Camus schrieb das Buch 1947 auch als Gleichnis: Die Pest befällt die Stadt wie kurz zuvor der Nationalsozialismus die Welt. Der Erzähler schließt mit Gedanken des Arztes: „Dass der Pestbazillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet.“ „Die Pest“ war Lesestoff in der 11. Klasse, damals schon unterhaltsam, aber jetzt erst recht. Mein Exemplar, Reclam Leipzig, war vor 30 Jahren ein Geschenk eines guten Freundes. Ich freue mich, dass ich beide noch habe.

© FRANK ZAURITZ, promo

2019 erschien „Metropol“ von Eugen Ruge. Wer wissen will, wie sich eingesperrt sein plus politische Verfolgung plus Todesangst anfühlt, ist hier richtig. Der aus Potsdam stammende Autor erzählt einen Seitenstrang seiner Familiengeschichte, die mit „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ begann.

Charlotte und Wilhelm, vor den Nazis in die Sowjetunion geflohene Kommunisten, arbeiten in Moskau beim Geheimdienst Komintern. Dann geraten sie selber in den Strudel des politischen Terrors der sogenannten stalinistischen Säuberungen der 1930 Jahre und stehen plötzlich unter Verdacht. Im luxuriösen Hotel Metropol müssen sie in einem Zimmer ausharren, bis über ihr Schicksal entschieden wird.

Das Zimmer wird zur Zelle bei Eugen Ruge

Jede Nacht wird zu Qual – werden sie vom Geheimdienst abgeholt? Oder werden sie zum Frühstück gehen und dann sehen, wer noch da ist, und wer nicht? Das Zimmer wird zur Zelle, Unterhaltung liefert der Propaganda-Radiosender. Um nicht durchzudrehen, gehen sie spazieren. Alle in Moskau gehen viel spazieren, es ist die einzige Möglichkeit, frei zu sprechen. Sofern einen nicht der Gesprächspartner verrät. Die gegenseitige Überwachung und das Warten – worauf eigentlich? Auf das Todesurteil? Eine Rettung? – zermürben. „Es ist etwas Seltsames um die Zeit. Je langsamer sie vergeht, desto mehr schrumpft sie im Rückblick. Wo sind die Tage geblieben? ... Ihre Gespräche drehen sich im Kreis: Sie versichern einander, dass es nicht mehr lange dauern kann.“

Der Einband zeigt ein Bild der Malerin Lotte Laserstein: „Russisches Mädchen mit Puderdose“. So habe ich mir beim Lesen Charlotte vorgestellt, die dem Wahnsinn mit Haltung und Trotz zu begegnen versucht.

Arnold Zweigs „Junge Frau von 1914“ spielt in Potsdam. Lenore, Tochter einer bürgerlichen Familie, der Vater ist Banker, und der angehende Schriftsteller Bertin sind heimlich ein Paar, denn die Verbindung wäre nicht standesgemäß. Aber dann beginnt der erste Weltkrieg und ein Schwiegersohn im Felde schafft gesellschaftliches Ansehen. Also darf geheiratet werden. Die selbstbewusste Lenore und Bertin erleben diese Zeit voller Euphorie: er als einfacher Soldat im Felde, sie in einer noch halbwegs intakten Welt, in der allerdings die Frauen mehr und mehr regeln. Beeindruckend gerade jetzt das Kapitel, in dem die Mutter in den Keller der Villa geht und die Vorräte inspiziert. Kartoffelkiste, Obstkiste, Eingewecktes. Mehl, Reis, Haferflocken, Kaffee und Tee. Butterschmalz und Honig. „In zwiespältiger Haltung verharrte Frau Wahl vor diesem mäßigen Hamstergut, das einem großen Gasthaus, einem Sanatorium, kaum drei Tage gereicht hätte.“ Wird man sich eine Hochzeit leisten können? Ja, man wird.

„Wenn du nur heil bleibst. Um mich kümmere dich nicht; ich komme schon durch"

Ich kaufte das Buch aus dem Aufbau-Verlag der DDR vor allem wegen des Titels. Ich wollte wissen, wie denn nun die junge Frau 1914 lebte. Gar nicht so schlecht, wenn man von der Prozedur einer Abtreibung absieht: Ein uneheliches Kind, obwohl es vom künftigen Bräutigam ist – undenkbar. Erfreulich finde ich nach wie vor, dass das Jüdisch-Sein in dem Roman etwas Normales ist und man das eher beiläufig registriert. Tragisch: Dass die beiden in die Krise, Krieg und Inflation, beinahe ahnungslos hineintaumeln. Das Ende: offen. „Wenn du nur heil bleibst. Um mich kümmere dich nicht; ich komme schon durch‘. Zur gleichen Zeit sprachen so Tausende von Frauen auf der ganzen Erde.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false